1 – Introdução

Era uma vez... Era uma vez... Era uma vez...

É em termos de era uma vez que Saramago apresenta o seu Memorial do Convento na contracapa. E já no início colocara uma citação de Marguerite Yourcenar a relativizar o teor de muitas afirmações que todos fazem - e ele também. Não é porém assim que os alunos e sem dúvida muitos professores lêem o romance. Aliás aceitam que memorial é uma palavra que se presta pouco a meias verdades; e estão habituados ao carácter tão assertivo do autor que aquilo não lhes parece para tomar a sério.

Por isso, este trabalho, feito numa acção de formação sobre esta obra, tem indubitavelmente sentido. Alunos e professores desconhecem no geral a verdade histórica dos factos que nele são romanceados, o contexto histórico a ele subjacente.

Na história da nossa crítica literária há alguns casos muito notáveis de sobreavaliações: foram sobreavaliados pelos seus contemporâneos o poeta João de Deus (Antero de Quental aproximou-o de Camões), Guerra Junqueiro (segundo J. do P. Coelho, nenhum dos escritores da sua geração “gozou em vida duma reputação tão espectacular”) e outros do mesmo século XIX; houve também muitas avaliações erradas no século XX.

Quer isto dizer que, em relação a Saramago, não temos que estar prisioneiros de apreciações tão entusiastas como vulgarmente se vêem. Até já houve o caso de um prémio Nobel português cuja atribuição se revelou um erro.

Há algum tempo os alunos do 12.º ano tiveram de comentar no exame esta original opinião de Óscar Lopes: “Memorial do Convento […] traça do século XVIII uma visão extraordinária”.

Mas se o romance se ocupa só de cerca dum quarto de século, como há-de dar a visão do século todo? Depois de D. João V não houve o Marquês de Pombal?![1] E depois não vieram D. Maria e a viradeira?! É tudo o mesmo? Além do mais, distorcendo esta narrativa ficcional a verdade histórica em aspectos marcantes, onde pode estar o carácter extraordinário dessa visão? Extraordinário é que se possa fazer uma afirmação como a transcrita.

Isto justifica um cuidado crítico muito grande ao lidar com o Memorial do Convento.

Chacota, sarcasmo e hipérbole

A nossa ignorância acerca dos hábitos lisboetas e cortesãos do séc. XVIII é sem dúvida muito favorável a José Saramago: é fácil tomarmos à letra as suas caricaturas, os seus sarcasmos, as suas hipérboles, a sua chacota.

Se os conhecêssemos, provavelmente discordaríamos de muitas das afirmações que faz, que ficariam reduzidas a uma perspectiva pessoal de hipérbole e caricatura.

A blasfémia

O leitor católico do romance não pode evitar de se sentir enojado com a facilidade com que o autor troça das verdades da sua fé: as blasfémias estão a cada passo. Dizer por exemplo que da Basílica de S. Pedro que é “quase tão grande como Deus” ou que “Deus é maneta” é dizer contrassensos que ninguém pode tomar a sério.

Para atacar o Cristianismo a partir de dentro, o autor faz alarde de conhecimentos litúrgicos, bíblicos, teológicos e históricos (agiológicos, em concreto) que o leitor comum ignora.

Nenhuma pessoa de bom senso porém reconhece o Cristianismo nas frases do romance[2].

Qual será o conceito de Deus para Saramago? Um Deus tão pequeno e “maneta” nunca poderia ser o Criador do Homem, do Universo e das suas maravilhas. Dele, a ninguém ocorreria falar assim.

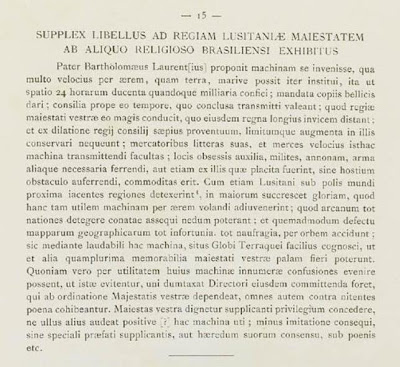

O sarcasmo no Memorial do Convento penso que assenta em quatro aspectos principais que merecem análise histórica: a Lisboa barroca, a denúncia da Inquisição, o Pe. Bartolomeu de Gusmão e a construção do Convento.

________

[1] Só a reconstrução da baixa pombalina que mudanças trouxe a Lisboa! À Lisboa árabe e gótica, de ruas sinuosas e estreitas, pontuada por capelas e igrejas, sucedeu uma cidade de linhas rectilíneas e largas, moderna, pensada em acordo com parâmetros europeus.

[2] Leia-se esta breve citação de Rui Osório, sacerdote e jornalista do Jornal de Notícias, em comentário ao blogue de Saramago:

“Sobre o Corpo de Deus, José Saramago, afoitamente, admitia que a temática religiosa, quando a aborda, é "para fáceis heresias, como costumam ser as minhas, segundo canónicas e abalizadas opiniões". (…)

São considerações de adolescente serôdio, a quem a cultura religiosa ficou tão curta como a roupa da sua infância. Saramago tem objecções típicas de um adolescente retardado que supostamente cresceu na cultura mas ficou infantilizado em religião!”